THE MAN WHO WOULD BE KING

俳優:レイフ・ファインズ

世界を救う英国紳士

November 2020

邪悪な人物を演じても

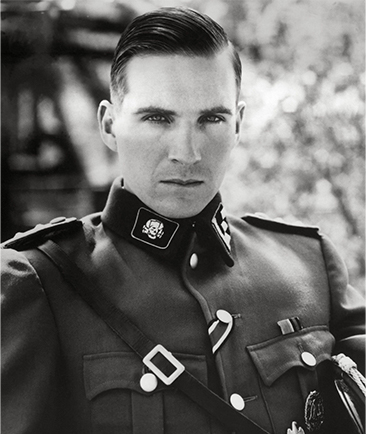

なお消えない紳士的なイメージ 映画界におけるファインズの最初の成功は、スティーブン・スピルバーグ監督の『シンドラーのリスト』(1993年)と、アンソニー・ミンゲラ監督の『イングリッシュ・ペイシェント』(1996年)だ。それぞれの公開年のアカデミー賞主要部門をほぼ独占した両作品は、どちらもその舞台を第二次世界大戦末期に置く。前者では悪魔のように残忍なナチの強制収容所の所長(スピルバーグ監督は彼をキャスティングした理由を「邪悪な色気」と表現した)、後者では美しい人妻との運命的な恋を語る瀕死の男と、演じる役はまったく異なるのだが、ファインズが観客に印象づけたのは、そのクラシックでヨーロッパ的な美しさだ。『嵐が丘』(1992年)は19世紀前半を、『太陽の雫』(1999年)はハンガリーの1950年代を、『オスカーとルシンダ』(1997年)は19世紀後半を、『ことの終わり』(1999年)は1940年代を、『オネーギンの恋文』(1999年)はロシアの19世紀半ばをと、10年ほどの出演作にはクラシックな時代背景の文芸作品が目立つ。

そのキャリアを劇的に変化させたのが2002年のふたつの作品、デヴィッド・クローネンバーグ監督作『スパイダー 少年は蜘蛛にキスをする』と、ハンニバル・レクター博士の外伝『レッド・ドラゴン』である。精神を病んだ男を演じたこの2本のうち、特に『レッド・ドラゴン』で演じた、筋肉隆々の背中全面に禍々しいタトゥーを持つ連続殺人鬼フランシス・ダラハイド役は、ファインズという俳優が演じられる役の、信じがたいほど大きな振り幅を見せつけることに成功した。この作品がなければその後に続く「ハリー・ポッター」シリーズの最凶のヒール、ヴォルデモート卿への道は開かれなかったかもしれない。

ユニークなのは、それでいて本来のクラシックかつ端正なイメージは、なにひとつ損なわれていないことだ。撮影現場で彼を見た子供が号泣したというヴォルデモート卿と、『グランド・ブダペスト・ホテル』(2014年)のコンシェルジュ、ムッシュ・グスタフ・Hが同一人物であることは、彼を知らない人であれば気づくことは難しいだろう。