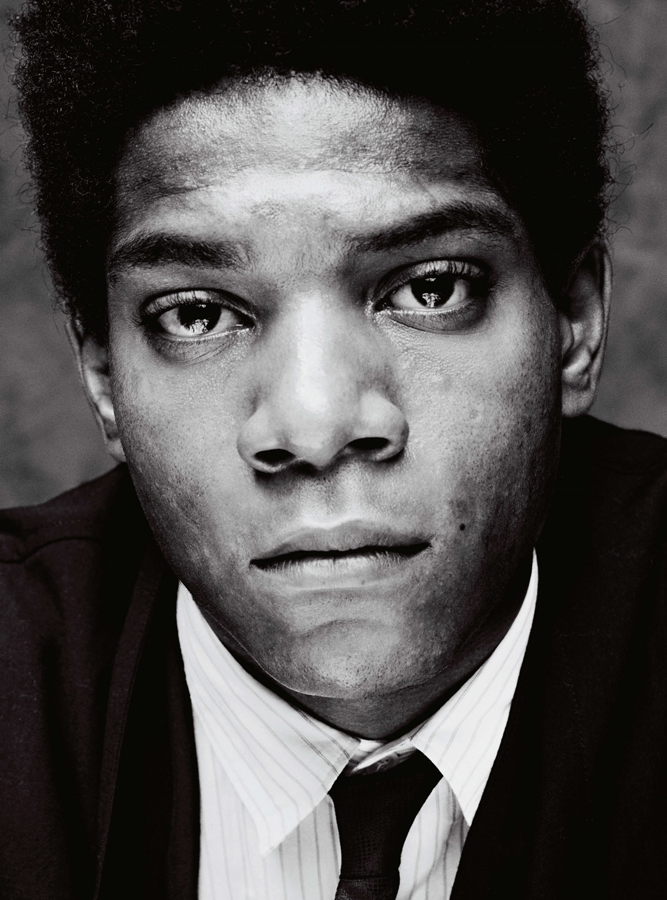

THE PASSION OF ST.JEAN

バスキアの情熱と受難

March 2017

ロンドンで撮影されたジャン=ミシェル・バスキア(1984年)

謎に満ちた鬼才バスキアの心や作品の本質は、1988年に27歳で早逝してからもしばしば議論のテーマとなり報道されてきた。彼は史上最高の黒人芸術家と見なされてきたが、そんなカテゴリはあまりにも大雑把で役に立たない。彼自身が「黒人芸術家ではなく、芸術家だ」と表明した通りである。

一躍スターの座へ駆け上がった者が、突然の転落を迎える話はよく聞くが、バスキアもまた同じ道をたどった。彼の物語が描き出すのは、世界で初めて商業的に成功した黒人芸術家の人生というよりも、1980年代のニューヨークのアート界における名声につきものだった苦闘や試練そのものである。

70年代後期のニューヨークで、住む家もない異色のグラフィティ・アーティストとして、SAMO(セイモ)という名前で活動していたバスキアは、あっという間に世界屈指の知名度と名声を誇る芸術家になった。1979年になると、“SAMO is dead[セイモは死んだ]”という終了宣言によって合作をやめ、単独の芸術家としての道を歩み始めた。