THE TITANIC TENOR

太陽のテノール、ルチアーノ・パヴァロッティ

December 2024

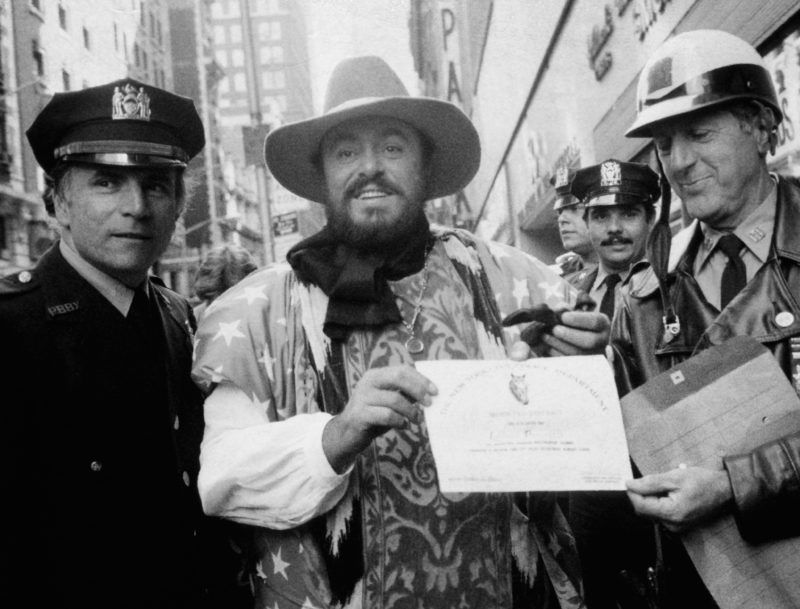

ニューヨークにて、新大陸を発見した男を讃えて行われるコロンブス・デーのパレードに参加したパヴァロッティ(1980年10月10日)。

輝かしいキャリアは、1968年のニューヨークのメトロポリタン歌劇場を皮切りにして始まった。プッチーニの『ラ・ボエーム』で、ニューヨーク・タイムズ紙の批評家ピーター・G・デイヴィスが、「彼の声の自然な美しさ」に驚嘆し、「明るく、開放的で、高音部に金属的なピンとした響きがあり、中音域では温かくなって均一で艶やかな輝きを放つ」と絶賛したのだ。

そして、人生のラストを飾ったのは2006年トリノ冬季オリンピックへの出演だった。これは厳密には生演奏ではなかった。彼はこのときすでに病んでおり、氷点下の屋外で歌える状態ではなかった。彼のアリアは事前に録音されたものだったのだ。しかし、この「口パク」に気づくものは誰もいなかった。

このふたつの出来事の間には、数々のマイルストーンがあった。クラシック音楽ファンなら、1972年にニューヨークのメトロポリタン歌劇場でドニゼッティの『連隊の娘』を上演した際、約1分の間に9つのハイC(「二点ハ」音)を叩き出した瞬間を挙げるに違いない。

テノールのエベレストと恐れられるアリアの一節を完璧に歌ってのけたことで、彼は観客を熱狂させ、記録的な17回のカーテンコールを受けた。これ以降、彼は「キング・オブ・ハイC」という異名で呼ばれるようになった。

1990年には、スペイン人のプラシド・ドミンゴ、ホセ・カレーラスと「三大テノール」を結成し、その後世界中をツアーして回った。世界54カ国で8億人が視聴し、演奏会のCDやビデオは1カ月の間に数百万枚を売り上げ、その記録はプレスリーやローリング・ストーンズを上回った(日本での人気も高く、来日した彼らは国立競技場で美空ひばりの「川の流れのように」を肩を組んで歌い、JALのビジネスクラスCMにまで出演した)。

クラシック音楽の枠を超えた幅広い活動も展開した。「パヴァロッティ&フレンズ」と銘打たれたプロジェクトでは、スティング、ボブ・ゲルドフ、シェリル・クロウ、エリック・クラプトン、スティーヴィー・ワンダー、ボン・ジョヴィ、スパイス・ガールズ、ジョージ・マイケルなど、ポピュラー音楽界の大物たちとの共演を果たした。

1991年の夏、ロンドンのハイドパークで野外コンサートが行われ、15万人ものファンが集まった。その中には故ダイアナ妃も含まれていた。当日はあいにくの土砂降りとなった。妃は後ろの席の人たちに配慮して自ら傘を閉じ、ボディガードが制するのも聞かず、びしょ濡れになってコンサートを楽しんだ。その後ふたりは親友となった。

英国の読者にとって印象深いのは、プッチーニの「トゥーランドット」、最終幕のアリア「ネッスンドルマ」であろう。この曲はBBCによって、1990年のワールドカップ・イタリア大会のテーマ曲として採用され、試合の合間に何度も放映された(そして、またしてもぎりぎりのところで勝利を逃した、苦い思い出とともに永遠に記憶されることになった)。

パヴァロッティは生涯で1億枚のアルバムを売り上げ、5度のグラミー賞を受賞する大スターへと上り詰めた。一度でもその声を聞けば、誰をも虜にする天性の才能を持っていた。しかし、その底抜けに明るい笑顔とは裏腹に、難しいところがある人でもあった。英国のバリトン歌手、トーマス・アレンはこう回想している。

「コヴェント・ガーデンで『ラ・ボエーム』を上演したとき、リハーサルをすっぽかした彼は、衣装合わせの直前に姿を現した。彼はかなり太っていた。自分の衣装を着て、舞台のあちこちをうろうろと歩き回り、演技の途中でサンドイッチを作って食べたりしていた。しかし突然、聞いたこともないようなハイCを歌いだした。だからもちろん、私たちは彼のすべてを許さざるを得なかった」

ニューヨークでのマネージャー、ハーバート・ブレスリンは、陰険な回想録の中でこう記している。

「ルチアーノは難しい楽譜を読むことができなかった。出番や芝居のタイミングをはかること、音楽家としての技術的なことに関しては、彼には多くの問題があった」