【神々の道具と作りしもの】大澤 健吾氏:身に着ける工芸・鼈甲メガネのマエストロ

March 2025

極上の嗜好品として知られる鼈甲メガネは、なぜかくも価値があるのか?その理由は材料の希少さだけでなく、通常のメガネとは比較にならないほどの手間ひまにあった。

text hiromitsu kosone

photography kenichiro higa

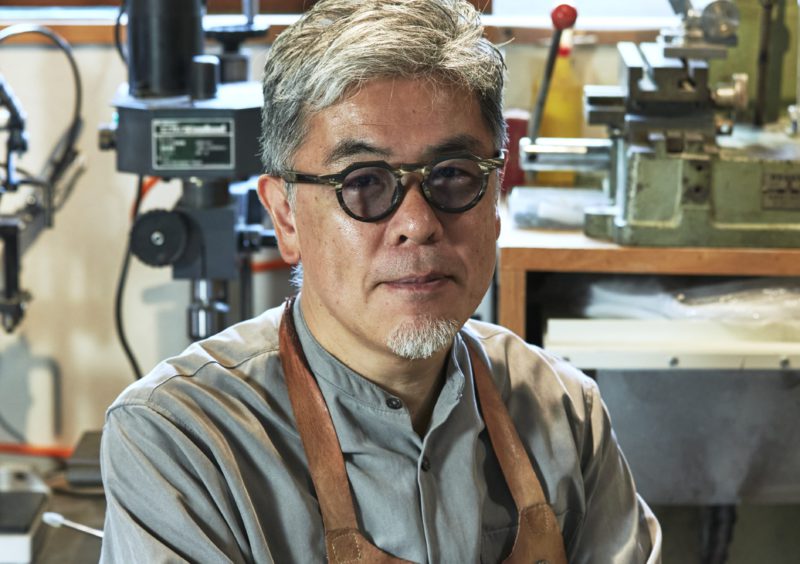

Kengo Osawa/大澤 健吾

1963年生まれ。1956年に創業し、鼈甲専門店として営む「大澤鼈甲」の2代目社長。経営者でありながら自ら製作に携わる職人でもある。鼈甲の原料であるタイマイの養殖にも挑戦し、少しずつ成果が出ているそう。

ウミガメの甲羅は存外薄い。こんもりとした背中をしているが、鼈甲(べっこう)の原料となるタイマイの場合、甲羅の厚さはわずか2~3mmだ。そこからメガネを作るには、まず分厚い“生地”を拵えなければならないのである。

「同じ形のパーツを三つほど切り出し、積み重ねて厚みを出すのです。とはいえ、ただ切って重ねればいいわけではありません。甲羅には模様がありますから、それが美しく重なるよう計算しながら切り出す必要があります」

大澤氏はそう言って、ライトに甲羅を透かしながら慎重に切り出す箇所を吟味する。鼈甲メガネの味である独特な斑模様は、職人の緻密な計算のもと描き出す立体工芸なのである。その後、それぞれの表面を入念に削って下拵えを済ませたら、“固め”という工程に入る。重ねた甲羅を熱した鉄板で挟み、水と熱だけで圧着させるのである。

「ここも鼈甲メガネの急所です。熱と力の加え方を少しでも間違うとうまく固められない。しかも鼈甲は生き物ですから、一枚一枚状態が違うのです」

かくして、ようやく厚さ7~8mmの生地ができる。普通のメガネならここがスタート地点ゆえ、鼈甲メガネがいかに手間ひまを要するものかよくわかるだろう。

「作るのは大変ですが、鼈甲メガネは本当に長持ちしますし、何より掛けて心地いいのです」と大澤氏。その瞳に宿る光は、鼈甲に勝るとも劣らず美しかった。

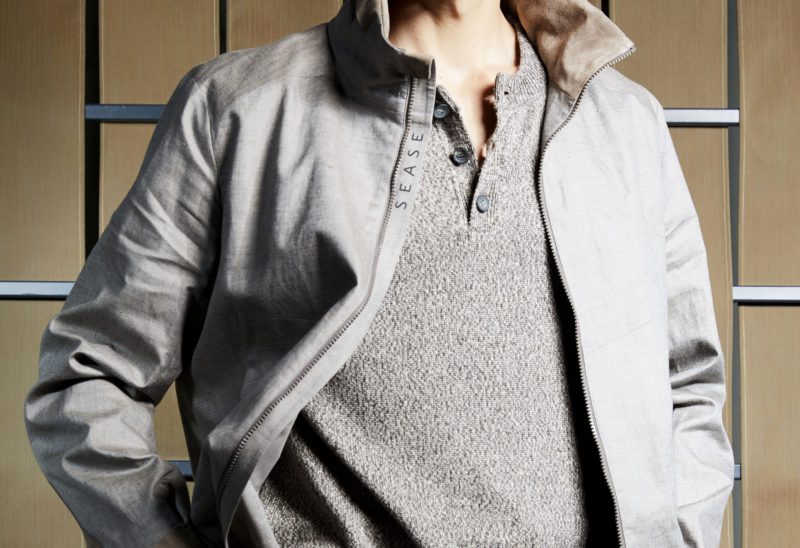

希少な鼈甲メガネが豊富に揃う。オーダーメイドで注文することも可能だ。上:鼈甲のなかでも最も価値が高い、見事な琥珀色の「白甲」で仕立てた逸品。¥1,925,000 Osawa Bekko 中:「極上トロ甲」製のメガネは、飴のような艶やかさが絶品。¥1,210,000、下:ランダムな柄が味わい深い「トロ茨甲」。¥726,000 both by Kuai F / Osawa Bekko

甲羅の柄や色合いが美しく重なるよう、光に透かして重ね合わせながら切り出していく。伝統工芸士たる技の見せ所だ。

糸鋸を使った削り出しはもちろん手作業。

甲羅の表面を整えるのに使うヤスリの数々。なかでも削る部分がシャークソールのようになっている“ガンギ”(左)は必需品。

ガンギを使って甲羅を整えている様子。重ね合わせたあとの厚みが極力均一な板になるよう、甲羅の表面を慎重に削っていく。

下拵えが終わったら、熱と圧力によって重ねた甲羅を一枚に融合させていく。鼈甲にはニカワ質の成分が含まれ、これを熱で溶かして押し固めることによって複数の甲羅をきれいに圧着できるのだという。鼈甲メガネは折れても修復が可能なのはこれが理由だ。

熱した鉄板で鼈甲を挟んでいる様子。表面に水を垂らし、その蒸発具合で鉄板の温度を測っている。

鼈甲を挟んだ鉄板ごと、この万力のような器具で力を加えて固めていく。この際の熱と力の加減が仕上がりに大きく影響するため、固めの習得には長年の修業を必要とするそうだ。鼈甲の状態は一枚一枚違い、適切な熱・力加減も異なるため、下削りの段階でそれも吟味するのだそう。