THE LAST EMPEROR

“天皇”と呼ばれた男、黒澤 明

December 2024

黒澤明は日本と西洋をフュージョンさせ、時代を超越した映画を生み出した。彼は、芸術家は決して真実から目をそらしてはいけないと信じていた。あらゆる意味で、彼には先見の明があった。

text ed cripps

Akira Kurosawa/黒澤 明

1910年東京生まれ、映画監督。ダイナミックな表現と物語で国際的に評価された。『羅生門』(1950年)でヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞。『七人の侍』(1954年)、『用心棒』(1961年)などは海外でリメイクされた。1990年にはアカデミー名誉賞を受賞。1998年没。

映画『セルピコ』(1974年)の監督であるシドニー・ルメットは、回顧録『メイキング・ムービー』の中で、偉大な日本人監督、黒澤明との素敵なエピソードを語っている。黒澤の映画『乱』(1985年)は素晴らしいフレーミングで知られているが、それはどうやって決めたのかを聞いたのだ。黒澤はこう答えた。

「もしカメラを1インチ左にパンしたらソニーの工場が見え、1インチ右にパンしたら空港が写ってしまう。どちらも時代劇にはふさわしくない」と。

ルメットは黒澤を「映画監督のベートーヴェン」とも呼んだ。過激であり、熱狂的であり、厳格なのだ。

西洋と日本の文化の架け橋となった黒澤の映画は、さまざまな監督たちから敬愛されてきた。フェデリコ・フェリーニ、スタンリー・キューブリック、マーティン・スコセッシ、ジョージ・ルーカス、ウェス・アンダーソンなど枚挙に暇がない。1998年に黒澤が亡くなった際の『ニューヨーク・タイムズ』紙の追悼記事にはこう書かれている。

「独裁的な完璧主義者。構図を見る目は画家。動きのセンスはダンサー。そして感性はヒューマニスト」

黒澤は1910年、東京の大井に8人兄弟の末っ子として生まれた。生家は士族であり、11世紀の伝説的な武士と繋がりがあったという。父の勇は陸軍士官学校の運動教官であった。学生時代、黒澤は絵画と剣道に興味を持った。1923年に起こった関東大震災には深いショックを受けた。兄の丙午が彼を壊滅した街へ連れて行き、死骸の山を見せつけたのだ。その数年後、ふたりの兄が3カ月のうちに立て続けに亡くなり、丙午も自殺した。

黒澤は、一時は画家として生計を立てようとしたが挫折し、1935年、ピー・シー・エル映画製作所という映画スタジオに入社した。応募作文『日本映画の根本的欠陥』が山本嘉次郎監督の目に留まったのだ。山本は黒澤のメンターとなり、1年のうちに彼を、第3助監督から第1助監督に昇進させた。黒澤は副業として、他の監督のために脚本を書き始めた。

彼の監督デビュー作は『姿三四郎』(1943年)だった。柔道を題材にしたスタイリッシュな武侠映画で高い評価を得た。戦時下の日本の検閲所はこの映画を英米的とみなしたが、同じ監督の小津安二郎が当局を説得し、公開が許可された。

2作目の『一番美しく』(1944年)は、工場で働く女性たちを描いたプロパガンダ映画だった。撮影中は女優の矢口洋子と衝突を繰り返したが、完成後、結局は彼女と結婚することになった。彼らはふたりの子供をもうけ、1985年に彼女が亡くなるまで添い遂げた。

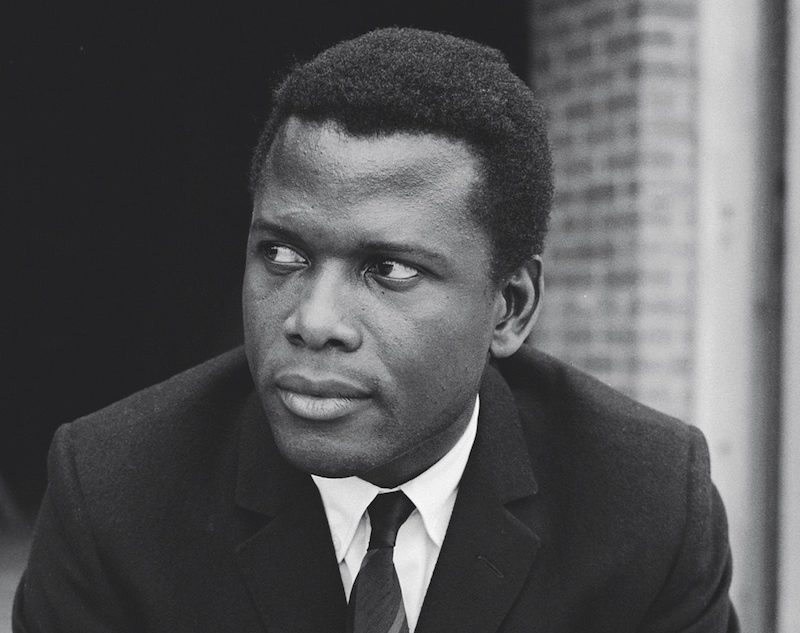

ニューヨークでインタビューに応える黒澤明(1970年6月6日)。

日本では、黒澤の映画は西洋的すぎると思われがちだった。特に戦後、彼の作風がより個人主義的かつ民主的なものになった頃はそうだった。黒澤はかつてこう語っている。「戦時中、私は美しいものに飢えていた。だから日本の伝統美の世界に溺れた。私はもしかしたら、現実から逃避したかったのかもしれない。しかし、このような経験を通して、私は表現できないほどのことを学び、吸収したのだ」。

彼が国際的にブレイクしたのは、『羅生門』(1950年)がきっかけである。この作品は、真実、記憶、曖昧さの万華鏡のような作品で、同じ出来事を4つの異なる視点から描いている。日本ではそこそこの興行成績だったが、ヴェネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞し、日本映画に対する世界的な関心に火をつけた。この作品は、欧米の文化に衝撃を与え、今でもその影響は続いている。何しろアニメ『ザ・シンプソンズ』では、以下のような会話が交わされているのだ。

マージ「日本は楽しいわよ。あなたは『羅生門』が好きだったでしょ」

ホーマー「そんなの覚えていないなぁ……」

イタリアにて映画『デルス・ウザーラ』のプレミアに出席した黒澤明(1976年、ミラノ)。

『生きる』(1952年)は、胃がんで余命いくばくもないと悟った市役所職員を描いた静かな現代悲劇だ。トルストイの『イワン・イリッチの死』にインスパイアされたこの作品は、彼の最高傑作のひとつであり、万人の心に訴える。2022年、ノーベル賞作家カズオ・イシグロの脚本で『生きる-LIVING』としてリメイクされ、イシグロと主演のビル・ナイがアカデミー賞にノミネートされた。

その次の作品は、これ以上ないほどの異色作であり、商業的にも大成功を収めた。当時、最も制作費のかかった日本映画『七人の侍』(1954年)である。巧みなアクション、壮大な映像美、豊かな人物描写が奇跡的に融合した作品である。多くの人に最高の日本映画と評され、ユル・ブリンナーとスティーブ・マックィーン主演で『荒野の七人』(1960年)としてハリウッドでリメイクされた。

ここから黒澤の全盛期が始まり、西洋世界に大きな影響を与えた作品を次々と発表した。『蜘蛛巣城』(1957年)は、シェイクスピアの『マクベス』を原作とし、運命に翻弄される武将が描かれている。霧がかかり、矢が降り注ぐ大作だ。『隠し砦の三悪人』(1958年)は、より軽快なアクション・アドベンチャーである。ジョージ・ルーカス監督が『スター・ウォーズ』に大きな影響を与えた作品としてこの作品を挙げている。

『用心棒』(1961年)は、西部劇のような立ち回りや決闘シーンを含んだ、スタイリッシュなサムライ映画だった。その数年後に公開されたセルジオ・レオーネ監督の『荒野の用心棒』(1964年)は、なにもかもが『用心棒』にそっくりであった。黒澤は訴訟を起こし、勝訴している。

彼の作品の中で最も過小評価されているもののひとつが『天国と地獄』(1963年)である。誘拐事件を扱った犯罪スリラーであり、同時に格差社会の問題を浮き彫りにしている。

その後、ハリウッド進出を試みたが、ふたつの大きな英語版プロジェクトが頓挫し、不運の時期が続いた。初のカラー作品となるはずだった『暴走機関車』は、天候と言葉の問題で中止となった。『トラ・トラ・トラ!』は、真珠湾攻撃を西洋と日本の両方の視点から描いた野心作だった。しかし一方の監督デヴィッド・リーンが降板すると、黒澤も作品を降りた。この時期、黒澤は健康と借金の問題に悩まされ、1971年には自殺を図っている。

アカデミー名誉賞の授賞式にて。映画監督スティーブン・スピルバーグ(左)とジョージ・ルーカス(右)に囲まれた黒澤明(1990年)。

しかし、これで終わりではなかった。映画界に幻滅した彼は、引き受ける企画をより厳選するようになった(一方で、やや行き当たりばったりにもなった)。サントリーウイスキーのCMに出演したこともあった。

そして、晩年の傑作2本が生まれた。1980年には、黒澤を敬愛するジョージ・ルーカスとフランシス・フォード・コッポラの支援を受けた時代劇大作『影武者』が封切られた。この作品はカンヌ国際映画祭で、最高賞であるパルムドールを受賞した。

さらに印象的なのは『乱』(1985年)である。リア王を題材にした絢爛で凶暴な作品だ。この映画は当初、アカデミー賞の国内応募規定に抵触していた。しかし、シドニー・ルメットがキャンペーンを張ったおかげで、監督賞を含む4部門にノミネートされ、ワダ・エミが衣裳デザイン賞を受賞した。1990年にはアカデミー名誉賞を受賞した。生涯で30本の映画を監督した後、1998年9月に脳卒中で死去、享年88歳だった。

作家の村上春樹のように、黒澤は日本と外国の文化を混ぜ合わせる名人であり、それらが調和しないという批判をものともしなかった。

「日本の古い漆器を集めているし、フランスやオランダのアンティークのガラスも収集している。要するに、私の中では西洋と日本が少しも対立することなく、自然に同居しているのだ」と黒澤は言った。

イタリア・ヴェネチアで開催されたヴェネチア映画祭で、カメラマンの前でポーズをとる黒澤明(1982年9月1日)。

黒澤は周りから「天皇」と呼ばれた完璧主義者だった。編集作業はすべて自分で行った。撮影の邪魔だという理由で、民家の屋根を取り壊させたこともあった。しかし彼はまた、俳優たちに優しく接する術も心得ていた。

「一旦ロケに入れば、キャストと私はいつも一緒に食事をし、同じ部屋で眠り、常に話をしている。言ってみれば、ここが僕の“監督”する場所なんだ」

三船敏郎とは16本の映画で一緒に仕事をした。三船の演技は、しばしばオーバーアクションで、非現実的であったが、それがかえって真実味を帯びさせた。鋭敏で、想像力に富み、大胆不敵。黒澤は常に新しい視点を持った、真のアーティストだった。彼はかつてこう言った。

「芸術家であるということは、決して目をそらさないということだ」